陶文铨:行走在国际传热前沿

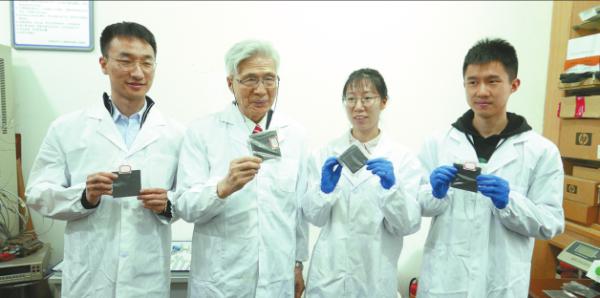

陶文铨(左二)在实验室展示团队研发的产品。

记者 张梅 文/图

这段时间,中国科学院院士、西安交通大学陶文铨教授正积极推动数据中心节能项目和氢燃料电池项目在陕西落地。他希望团队的研究成果能首先在陕西示范推广,为陕西经济社会发展作出贡献。

尽管已到耄耋之年,他依然精力充沛,事事亲为——每周3天出差参加各种学术会议,给学生上课,和企业、政府对接推动科研成果落地……全省科技创新大会暨科学技术奖励大会前夕,记者在西安交通大学采访了百忙之中的陶文铨院士。

学界泰斗

“交大西迁,扎根黄土仍然枝繁叶茂,我便是这棵西迁大树上的一片叶。”1957年,从绍兴稽山中学读完高中的陶文铨,报考了交通大学动力工程系锅炉专业,成为交通大学西迁后首批来西安报到的学生,从此扎根西北。

1979年8月的一个下午,学校图书馆里一本英文版的《计算方法》为陶文铨开启了数值计算的大门。他用了两个星期的时间,写下了两本自学笔记,踏上了计算传热学的求索之路。

1980年,41岁的陶文铨到美国明尼苏达大学进修。“当时我就像一块干海绵被放进了海洋里,拼命地汲取知识养分。”凡是有关数值计算的课程,他都去听、都去学。

陶文铨回国后,一直从事传热强化与流动传热问题的数值计算两个分支领域的研究。他在这条道路上艰苦探索,开创了国内这一领域的多个“第一”:1986年,陶文铨在西安交大主办了我国第一个计算传热学讲习班,首次将传热强化与流动传热问题的数值计算等领域研究引入国内;1996年,陶文铨牵头组建了热质传递数值预测科技创新团队,随后创建热流中心,开展复杂热质传递问题数值预测基础研究及重大工程技术创新研究;他根据国际上数值模拟研究的发展动向及时提出了流动与传热的多尺度模拟的新课题,使我国流动与传热的多尺度模拟研究处于国际前沿……

截至目前,陶文铨获得国家、省部级科技成果奖及国家级荣誉近30项;发表SCI文章529篇,被引用逾8800次,获国家发明专利34项。

“笨鸟先飞!”说起他取得这些成绩的“秘诀”,陶文铨表示,“如果说我现在取得了一定成绩的话,那都是勤奋的结果。”50多年来,他刻苦认真,分秒必争。改革开放初期,国内出差的住宿条件较差,住房内没有台灯,他就自己带上台灯,利用晚上时间抓紧工作。

尽管现在已经年过80岁,他依然保持着高强度的工作节奏和出差频率。每天早上九时开始工作,晚上通常工作到凌晨三时。

“这些年我们的科研水平有了很大的进步,但是原创性的理论突破仍然不够。我希望能跟大家多分享交流,经过几代人的学术传承和积累,取得更多原创性的理论突破。”陶文铨表示。

师者典范

每次上大课前,陶文铨都会提前半小时到西安交大1300教室,让学生把准备好的20个小马扎放在教室走廊。1300教室是一个能容纳367人的大教室,但是来听陶文铨讲课的学生经常超过400人。于是,他就自己买了20个小马扎,每次上课前让学生摆好。坐着小马扎认真听讲的学生,成为陶文铨课堂独有的风景。

“不能耽误学生的一堂课。”陶文铨这样说,也是这样做的。从1966年研究生毕业留校任教开始,除了出国进修的两年外,他始终坚守教学一线。

陶文铨讲课很有特色,重点突出且信息量大,深受学生欢迎。在对本科生的教学中,他注意引入新内容,并且常常通过采用撰写课程论文的方式来培养学生;研究生课程则加大新内容的比例;对博士生的课程,每次都要更新15%到20%的内容,还特意引入一些有分歧的观点,引导学生进行深入探讨与思考。虽然传热学、数值传热学、计算传热学等课程陶文铨已经讲了一辈子,但每次课前他仍会重写讲稿或者修改PPT,纳入新的体会和内容。

“记得1989年秋天,陶老师给我们上传热学课程,课堂上他风度翩翩,我们都被他深深吸引。”现在已是能动学院教授的王秋旺当时被陶文铨的魅力所折服,报考了他的研究生。

中国科学院院士何雅玲还清晰地记得,为了不耽误学生的课程,有一次正在英国利物浦大学访问的陶文铨,特意提前归来,从机场直接赶到教室上课。还有一次,他上午刚做完白内障手术,下午就回去上课。“他上课时间控制得非常好,常常这边话音落下,那边下课铃声刚好响了。”何雅玲回忆说。

陶文铨的弟子、西安交大青年骨干教师李增耀告诉记者:“陶老师很喜欢教学。我们都觉得他年纪大了,为了自己的身体不应该投入这么多精力在教学上了,但根本劝不住,几百人的大课他照常上。”

“作为一名教师,热爱你教的课,喜爱你的学生,不是负担,是幸福!”陶文铨表示。

创新楷模

陶文铨的学生都惊诧于他“消息灵通”。原来,他有几十个有关学术的微信群,每天不管多晚,睡前都会浏览20分钟,一看到相关的信息直接转发给学生。“每参加一次学术会议,我都会被拉进一个群。做研究要多关注前沿信息,这些群是我获得学术信息的一个渠道,前沿动态一个漏不了。”陶文铨说。

半个多世纪以来,陶文铨专注于他的研究领域。作为西安交大传热学科的奠基人和开拓者之一,陶文铨的学术研究不仅推动我国在相关领域研究处于国际前沿,还为我国这一学科的发展培养了大量人才。

陶文铨创建的西安交大传热与流动数值模拟研究团队,一直活跃在国际学术舞台。他的学生大部分在国内相关高等院校与企事业单位工作,许多已经成为学术带头人;留在本校的青年教师,已经有2名长江学者、1名国家级教学名师、4名教育部新世纪人才。“我的学生中有很多跟我一样扎根西部,服务地方经济社会发展。”陶文铨自豪地表示。

正是为了发挥团队的学科优势,解决社会急需的技术问题,现在的陶文铨把他的很多精力放在了推动数据中心节能项目和氢燃料电池项目在陕西落地的相关工作上。“我们搞研究的人,要‘顶天立地’,既要敢于寻求基础研究前沿理论的突破,又要让自己的研究成果为社会发展作出实实在在的贡献。”陶文铨说,“我现在主要想干些‘立地’的事情!”

陶文铨介绍,团队成立的西安数据中心节能低碳运行重点实验室正在抓紧建设,预计今年底建成。“我们将和西安市相关部门开展合作,一起解决数据中心能耗大的社会难题。”他说。

瞄准新能源汽车电池的瓶颈难题,团队和省工信厅、陕西汽车协会及相关企业联合,推动氢燃料电池的生产应用。“我们希望自己的研究成果能首先在陕西推开,为陕西经济结构转型升级做点事情。”陶文铨说,“我扎根于此,深深眷恋着这片土地!”

周至县人民检察院驻县河湖长制办公室检察联络室揭牌仪式

周至县人民检察院驻县河湖长制办公室检察联络室揭牌仪式 设下“色情陷阱” 实施暴力胁迫抢劫 恶势力犯罪集团两名嫌疑人昨受审

设下“色情陷阱” 实施暴力胁迫抢劫 恶势力犯罪集团两名嫌疑人昨受审